本の書き方

本の書き方

10冊目の電子書籍「本の書き方」を出版しました!

本の書き方

本の書き方  本の書き方

本の書き方  本の読み方

本の読み方  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

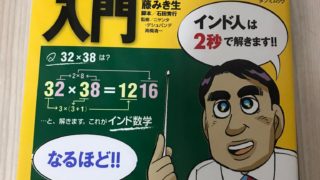

おすすめ本  本の書き方

本の書き方  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  本の書き方

本の書き方  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  本の書き方

本の書き方  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本  おすすめ本

おすすめ本